一. 建立以国家公园为主体的自然保护地体系

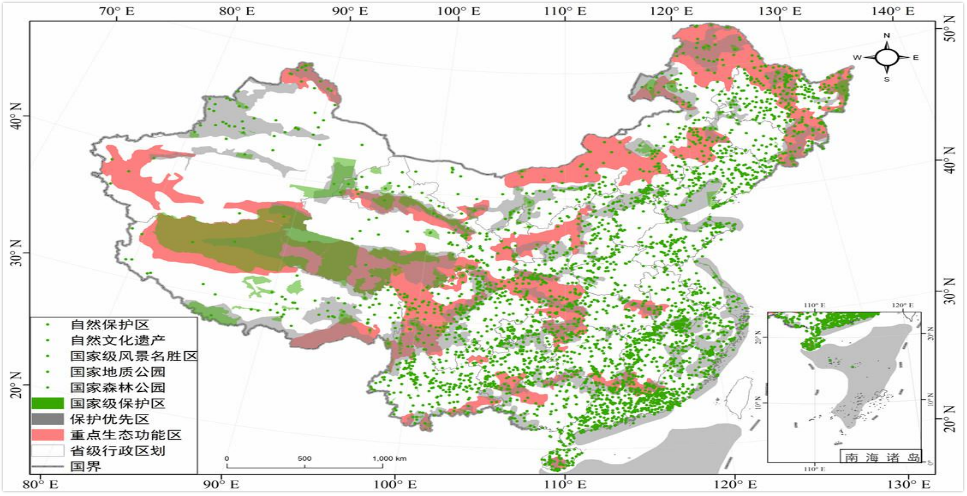

自然保护地是生态建设的核心载体、中华民族的宝贵财富、美丽中国的重要象征,在维护国家生态安全、保护生物多样性、保存自然遗产和改善生态环境质量等方面发挥着重要作用。 截至目前,我国已建立各级各类自然保护地超过1.18万个,保护面积覆盖我国陆域面积的18%、领海面积的4.6%。

▲全国重点生态功能区和自然保护地分布图

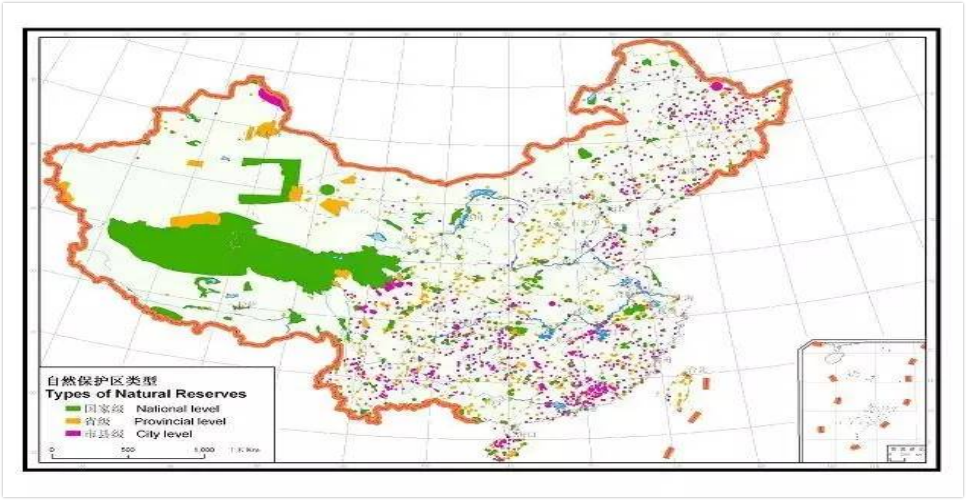

全国各级各类自然保护区已达2750处,其中国家级自然保护区有474处,各类陆域自然保护地面积达到了170多万平方公里。

▲国家、省级和市级自然保护区分布图

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》提出加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,明确指出2020年构建统一的自然保护地分类分级管理体制;2025年初步建成以国家公园为主体的自然保护地体系;2035年自然保护地规模和管理达到世界先进水平,全面建成中国特色自然保护地体系。

二. 科技手段助力智慧自然保护地建设

《指导意见》在推进智慧保护地建设方面提出了总体建设目标:以提升自然保护地(区)生态安全为目的,充分发挥自然保护地(区)生态保护主体功能为宗旨,以“智慧自然保护地(区)”建设为核心,依托生态环境监管平台和大数据,利用云计算、物联网、数字孪生、人工智能等高科技手段和现代化设备促进自然保育、巡护和监测的信息化、智能化,构建自然保护地(区)可感知、可互联、可管理、可分析的一体化业务体系,打造“天、空、地、人”一体化的监测感知网,形成针对自然保护地的立体实时感知、管护协同高效、生态价值凸显、服务内外一体的自然保护地(区)发展新模式。

三. 智慧保护地生态价值评估和生态保护成效评估的重要性

生态系统是生命支持系统,它为人类提供食物、医药及其他生产生活原料,创造并维系人类生存所必须的环境,是人类社会进步和发展的基础。党的十九大提出设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构的战略任务。顶层设计确定了生物多样性经济价值的评估在经济发展和生态环保决策中的地位;还提出要把资源消耗、生态效益纳入经济社会发展评价体系,建立体现生态文明要求的目标体系、考核办法、奖惩机制;建立反映市场供求和资源稀缺程度、体现生态价值和代际补偿的资源有偿使用制度和生态补偿制度。

四. 生态价值评估体系

4.1 建设依据

1. LYT-1721-2008《森林生态系统服务功能评估规范》;

2. GB/T 38528-2020《森林生态系统服务功能评估规范》。

4.2 评价对象根据森林资源的特征,依据《国家森林资源连续清查技术规定(2014)》,森林生态系统评价对象可分为针叶林、阔叶林、混交林、经济林、灌木林和竹林等 6 个优势树种(组)。

4.3 数据来源

1. 中国森林生态系统定位研究网络(CFERN)所属森林生态站依据《森林生态系统定位观测指标体系》(LY/T 1606-2003)和《森林生态系统长期定位观测指标体系》(GB/T 35377—2017)开展的长期定位连续观测研究数据集;

2. 依据《LYT1952-2011 森林生态系统长期定位观测方法》进行对径流场和样地的建设,并对其通过人工连续观测调查和设备监测的数据集;

3. 依据《森林生态系统生物多样性监测与评估规范》(LY/T 2241-2014 )对森林生态系统中濒危物种、特有种、古树进行野生动物调查数据;

4. 国家林业局森林资源清查数据,或地方森林资源清查数据,或第二类调查数据;

5. 权威机构公布的社会公共资源数据,主要包括权威部门公布 17 个社会公共数据。

4.4 测算方法测算方法包括:市场价格法、影子工程法、污染防治成本法、旅游费用法、等效益替代法、条件价值法。

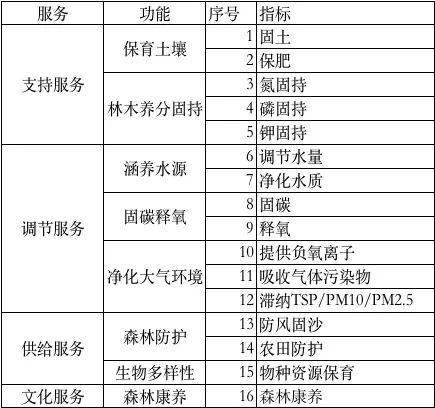

4.5 评估内容

五. 生态保护成效评估体系

5.1建设依据

1. 《自然保护区成效评估技术导则 第4部分:野生动物保护》(LY/T 2244.4—2014);

2. 《自然保护区成效评估技术导则 第1部分:野生植物保护》(LY/T 2244.1—2014);

3. 《自然保护区成效评估技术导则 第2部分:植被保护》(LY/T 2244.2—2014);

4. 《自然保护区成效评估技术导则 第3部分:景观保护》(LY/T 2244.3—2014)。

5.2评估对象生态保护成效评估的对象包括:野生动物、野生植物、景观和植被。

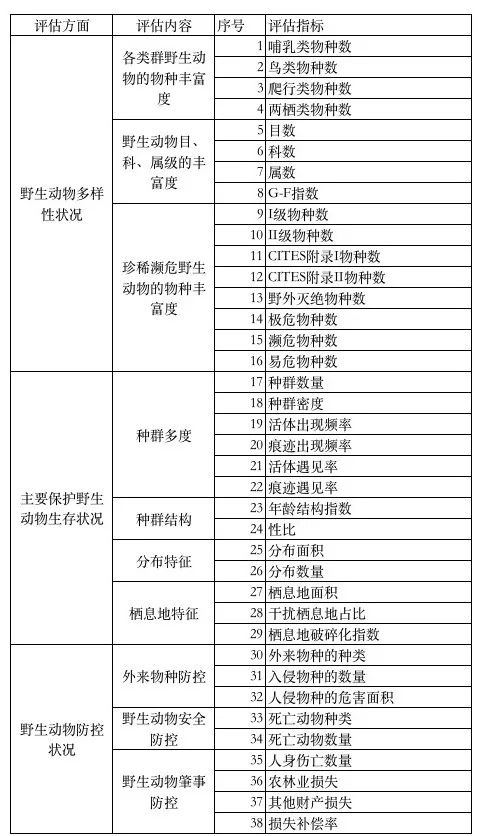

5.2.1野生动物保护成效评估指标体系

5.2.1.1保护成效评估对象珍稀濒危野生动物包含:

1.《国家重点保护野生动物名录》中I、II级的野生动物;

2. 濒危野生动植物种国际贸易公约(简称CTTES)附录I和附录II中的物种;

3. 世界自然保护联盟《物种红色名录》(IUCN Red List)中评估等级为野外灭绝、极危、濒危和易危的野生动物。

5.2.1.2数据来源

1. 综合科学考察;

2. 野生动物资源调查;

3. 珍稀野生动物专项调查;

4. 样线、样方、样点等的监测数据(传统落后已不适宜);

5. 物联网观测数据:高空视频、高清卡口、红外相机;

6. 巡护报送数据:巡护记录上报数据(新物种、新分布),肇事记录,盗猎案件记录等;

7. 公众报送数据:物种分布、物种数量、新分布、新物种。

5.2.1.3评估周期

标准推荐多样性状况、生存状态评价周期10年;防控状况评价周期5年;实际最好1年。

5.2.1.4评价内容

5.2.2 野生植物保护成效评估指标体系

5.2.2.1保护成效评估对象珍稀濒危野生植物包含:

1.《国家重点保护野生植物名录》中I、II级的野生植物;

2. 世界自然保护联盟《物种红色名录》(IUCN Red List)中评估等级极危、濒危和易危的野生植物。

5.2.2.2数据来源

1. 综合科学考察;

2. 野生植物资源调查;

3. 珍稀野生植物专项调查;

4. 固定样地、样方监测数据;

5. 物联网观测数据:物候、长势、培育等数据;

6. 巡护报送数据:巡护记录上报数据(新物种、新分布);

7. 公众报送数据:物种分布、物种数量、新分布、新物种。

5.2.2.3评估周期

标准推荐5年,要求10年;实际最好1年。

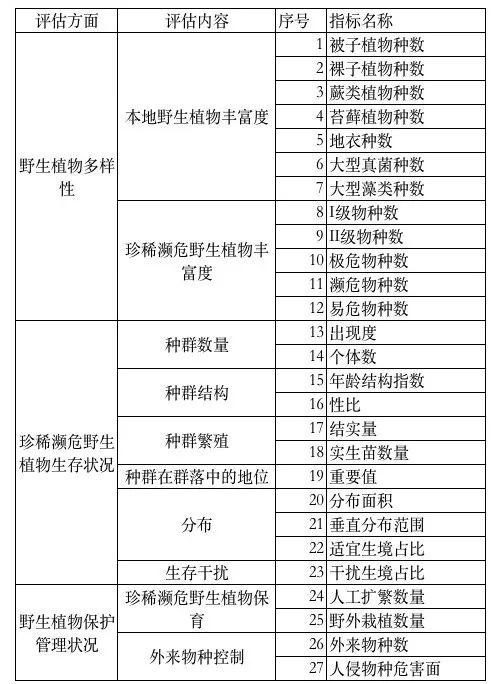

5.2.2.4评价内容

5.2.3景观保护成效评估指标体系

5.2.3.1保护成效评估对象保护性景观包含:

1.自然生态系统;

2. 珍稀濒危野生动植物的生境。

5.2.3.2数据来源

1. 卫星遥感影像:精度<5m(进行人工智能的语义分割);

2. 无人机影像:精度1m(进行人工智能的语义分割);

3. 高空视频:实时景观图像(核心、实验区内典型自然景观可对外开放)。

5.2.3.3评估周期

标准推荐5年;实际最好1年。

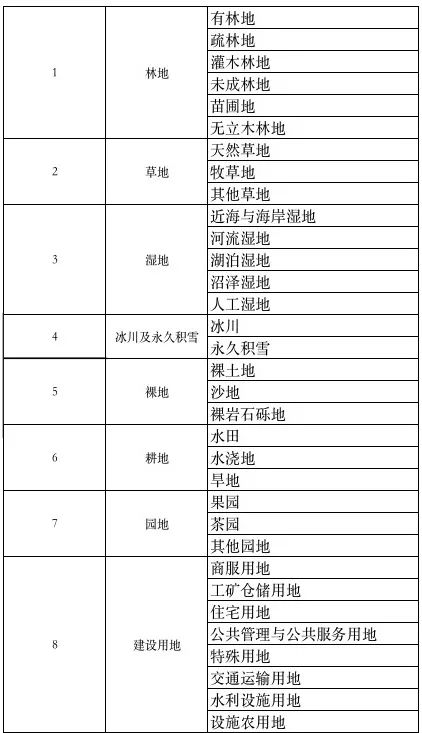

5.2.3.4评价内容

5.2.4 植被保护成效评估指标体系

5.2.4.1保护成效评估对象植被型包含:

1. 植被型组:针叶林、阔叶林、灌丛等;

2. 植被型:针叶林、落叶阔叶林、常绿阔叶林等。

5.2.4.2数据来源

1. 资源调查数据;

2. 固定样地数据;

3. 调查样方数据;

4. 卫星遥感影像:精度<5m(进行人工智能的语义分割);

5. 无人机影像:精度1m(进行人工智能的语义分割);

6. 物候观测物联网数据(长势、物候等长年连续观测)。

5.2.4.3评估周期

标准推荐10年;实际最好1年。

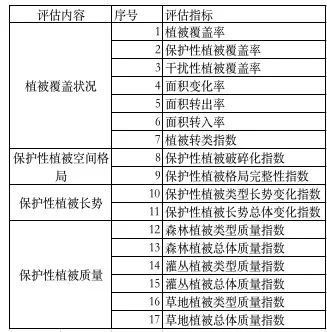

5.2.4.4评价内容

生态价值评估和生态保护成效评估体系作为环境保护决策的重要依据,在整个环境管理中发挥着越来越重要的作用。充分认识生态价值评估和生态保护成效评估的重要性、完善生态保护监测的体制,有利于充分发挥生态价值评估和生态保护成效评估在整个环境保护中的支撑作用,促进环境保护工作更好地服务于社会发展和人们生活。

下一篇: 智慧自然保护地之电子围栏技术方案分析