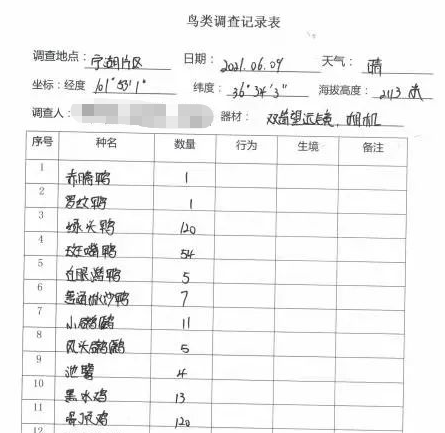

湿地与海洋、森林被誉为“地球之肾”,截至2018年底,我国国际重要湿地57处、国家级湿地类型自然保护区156处、国家湿地公园896处,全国湿地保护率达到52.2%。

湿地生态系统是人类最重要的环境资本之一,在涵养水源、净化水质、调节气候和维护生物多样性等方面发挥着重要功能,保护了许多珍稀濒危的野生动植物种。

鸟类作为自然生态系统中的重要组成部分,对生态平衡及环境保护能够起到“指示剂”的作用,一个区域内繁殖生活的鸟类数量和种类越多,说明这个环境的质量越好,鸟类监测既可以提供鸟类的迁徙变化信息,又是评估保护成效的有效途径,因此鸟类是生物多样性监测的重要指示类群。随着国家生态保护政策的逐步完善,保护措施的逐步强化,现在越来越多的湿地自然保护区、湿地公园都把鸟类监测作为生物多样性保护的一项重要工作,其中最明显的一个动作就是多地定期发布的鸟类监测报告。

▲武汉、成都、江苏等地定期发布的鸟类监测报告

▲鸟类监测报告的数据形式

大家一定疑惑,一般一个区域的鸟类通常有数十种到近百种,野外鸟类种群繁多、行居不定、来去无踪又都个头小巧,这些鸟类监测数据是如何计算出来的?数据准确吗?

我们一起看看鸟类监测的方式都是有哪些?

纯人工计数时代:

在过去,人们对鸟类观测比较传统,以人力和肉眼观测为主,通常会组织一批经过专业培训人员(如鸟类特征、习性等相关知识的培训),在候鸟回迁的季节,在鸟类种群集中分布区,采取“长期蹲点、隐蔽观察、定期查巢” 等方式监测和计数,这种方式不仅人力物力消耗量很大,而且获取的信息量少且资料连续性差,同时对鸟类的活动也造成一定程度的干扰;还有些比如会在鸟类的身上或腿上做标记,方便识别和跟踪,这样可能会给鸟类带来压力,也会耗费研究人员时间;

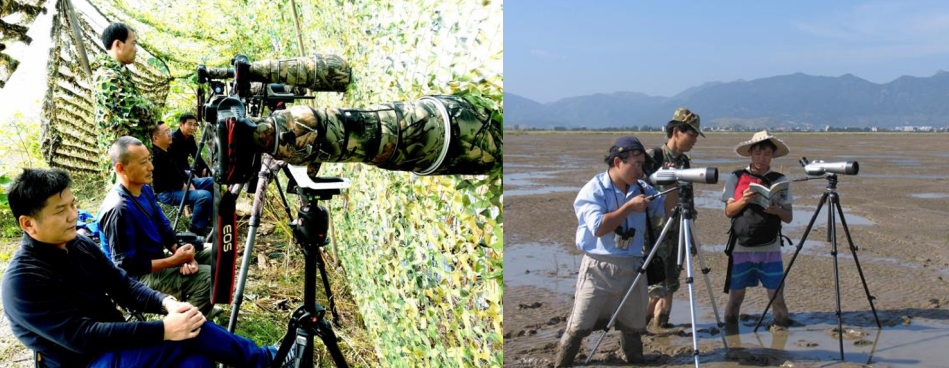

人工+先进设备时代:

人眼的视线是有限的,随着先进设备的普及,鸟类观测中长焦镜头相机、高倍望远镜成为了标配,尤其长焦镜头特有的空间压缩感和主体特写能力为工作人员远距离大范围静态观测提供帮助,工作人员还可以通过拍照和录像,对鸟类数量和类型进行反复校对确认,提高了监测的准确性,这种方式对鸟类的打扰也更少,但仍然需要大量的人员投入,而且对人员的专业度要求更高,受天气环境因素影响较大。

高空摄像头+AI智能监测时代:

▲物联英卡智能鸟类监测图示

人工为主的监测,是依据统计学得出的监测数据,始终做不到绝对精确度,现在,新的人工智能监测方式将可以帮助人们实现精准的监测目的。物联英卡AI智能鸟类监测系统可以通过分布在自然保护区内的高空长焦摄像机对周边鸟类进行自动巡航抓拍和智能识别,并运用人工智能视觉识别和AI边缘计算服务,提取各种鸟类体貌特征,实现了对视频画面中的运动鸟类进行多目标实时捕捉和自动识别分类。

通过这一套系统,湿地、保护区管理者可对各种群鸟类在不同时期、不同区域出现的鸟类频次、数量、占比进行清晰的报表统计,为鸟类动态监测和发展趋势分析提供可靠的数据支撑。

▲AI鸟类动态抓拍视频截图

得益于计算机视觉技术和AI深度学习的结合,只要前端摄像机提供出越多的图片,系统就可以不断完善整个算法模型,尤其是在GPU的加持下,计算机可以比人力更高效地处理图片,建立清晰的分类、索引,通过处理大量的图像特征来识别结果,就可以得到越来越准确的监测数据。物联英卡AI智能鸟类监测系统有利于对鸟类的繁育、濒危保护鸟类数量的调查、鸟类生活习性的监测等,提供原始详实的信息资料和坚实的技术支撑,有利于加强对珍稀鸟类,湿地、自然保护区等生物多样性保护,防止人为干扰对保护区生态环境造成破坏。